- English

- Français

- Nederlands

Table of Contents

Brüsel, capitale du vingtième siècle

This article by Pascal Krajewski was published before on December 2014 at Neuvième Art 2.0 1).

Toulouse, le 25 novembre 2014

Toulouse, le 25 novembre 2014

À l’attention du Président de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image

Monsieur le Président,

C’est avec un certain dépit et une amertume triste que je prends aujourd’hui la plume. Malgré tous vos encouragements et vos nombreux conseils, je n’arriverai pas à m’acquitter de ma tâche. Plus exactement, comme vous le verrez dans les lignes à venir, elle m’apparaît soudain totalement vaine, et j’ose le dire, malhonnête. Au sortir de ma thèse d’Histoire du monde contemporain, il y a maintenant deux ans, vous m’aviez demandé de déterminer avec précision l’époque à laquelle semblait appartenir le monde des Cités obscures. Votre hypothèse, je crois l’entendre encore dans vos propres mots, était la suivante :

« La vision de Peeters & Schuiten s’est figée à un certain moment de notre Histoire. Tout se passe comme s’ils avaient volontairement méconnu ou inconsciemment refoulé ce qui était advenu après ce jour-là. Je veux que vous trouviez cette date. »

Avec quel enthousiasme m’étais-je alors lancé dans cette entreprise ! Avec quelle fièvre ai-je parcouru toutes les archives disponibles, interrogeant les planches et les repentirs que vous détenez dans les réserves de votre si bel établissement. Je me souviens que j’attendais le bon moment pour pouvoir solliciter des auteurs un entretien. Depuis un an que je m’y essaye, je n’y suis pas parvenu, malgré votre entregent et vos assurances. Je crois avoir compris pourquoi.

Plus je creusais dans vos fonds, plus j’élargissais ma connaissance d’une époque que l’on peut situer grosso modo dans l’entre-deux-guerres – et plus mon examen révélait d’étranges coïncidences, en exhumant des documents qui jetaient un jour nouveau sur tout le soi-disant projet des Cités obscures. J’écris ici « soi-disant » car rattacher sa paternité à des artistes contemporains, qu’ils s’appellent Peeters et Schuiten ou qu’ils portent d’autres noms, me parait de plus en plus hypothétique, voire vraiment discutable. Mais n’anticipons pas.

Je vous joins quelques bribes du travail que j’avais commencé à rédiger en colligeant mes premières notes. Vous verrez comme moi, que plus je m’évertuais à dénicher des éléments d’une rigueur et d’une scientificité exemplaires, plus je repérais des incohérences venant lézarder l’édifice.

Brüzel, capitale du XXe siècle

Les utopies sont des lieux qui n’existent pas (voir Foucault, Les Hetérotopies, 1967). Au mieux peut-on dire d’elles, dans un vocabulaire russellien, qu’elles « subsistent » : ce sont des lieux imaginaires, situés en dehors de notre géographie et de notre espace (voir Russell, On denoting, 1905). Pour autant, elles ont une topographie particulière, avec des sites, des distances, des régions, des cartes. Il en va de même des uchronies, qui ont leur temps, leur durée, leur calendrier, leur rythme – même si ceux-ci ne peuvent être reliés, ni même rapportés, à notre temps…

Si telle est bien la façon dont les choses se présentent, il n’est pas dit que les Cités obscures fomentent une uchronie. La conclusion de notre étude sera peut-être de nier la chose. Pour être honnête, c’est notre hypothèse de départ même qui le récuse.

Nous chercherons en effet à tisser des liens entre les chronologies censément hétérogènes des Cités obscures et de notre monde. Notre intuition est qu’il y a des passerelles temporelles entre ces deux univers. Et nous tenterons de discerner, dans l’Histoire des Cités obscures, des échos de la nôtre. Et dans le charivari de ces échos, nous espérons distinguer une période historique précise, qu’il nous appartiendra de dater.

Nous pouvons sans doute placer d’entrée quelques jalons, même lâches. L’identité forte et revendiquée des Cités ne peut pas ne pas faire penser à celle des nations telle que la Société des Nations la cristallisa au sortir de la Première Guerre mondiale. Par ailleurs, une vision européenne assez optimiste transpire dans ces opus, et il y a par conséquent peu de chances que la Seconde Guerre mondiale y ait jeté son ombre méphitique. Le temps se serait donc figé pour les auteurs des Cités obscures entre 1920 et 1939, et le parfum d’antisémitisme bon teint qui imprègne la société décrite dans Le Cas du docteur Abraham aurait tendance à le confirmer. Voilà du moins ce qu’une approche politique de la question peut nous laisser entrevoir. Voilà l’allégation qu’il nous faut à présent affermir et corroborer.

Nous voudrions ici, tout ensemble, développer et asseoir cette première impression, éclairer et décrire le Zeitgeist de cette époque, pour affiner au plus près la datation de ce gel dans les glaces du temps.

Le tramway et le rail : l’échelle et la toile

« Le tramway connaît un essor considérable du début du XXe siècle jusque dans la période de l’entre-deux-guerres, avec la multiplication des lignes et l’accroissement du nombre d’usagers. »

Wikipedia, « Tramway », Novembre 2014

Plus que le train, c’est le tramway qui s’impose comme emblème du mode de transport dans les Cités obscures. C’est qu’il a son charme. Il fait bien plus que transporter ses occupants, il emporte et distribue une saveur et une lenteur. Il est une machine à taille humaine, généreuse voire joyeuse.

Un portrait en creux émerge de sa confrontation avec ses concurrents qu’il domine sans partage : mieux que la voiture, il est collectif ; mieux que le métro, il est à ciel ouvert ; mieux que les engins volants ou flottants, il est sécurisant. Il est l’outil privilégié de la vitalité urbaine, qu’il sert en desservant ces organes maîtres. Partageant la voie avec les autres véhicules et les passants, il s’intègre harmonieusement à ce magma molaire : il est à l’échelle de l’activité de l’homme. Il révèle le pouls de la Cité.

Le tramway est un organe privilégié pour la ville-organisme. Il en assure la respiration, le flux des énergies et des forces de travail. Les métaphores physiologistes de l’éminent biochimiste belge Heymans viennent d’ailleurs éclairer à rebours cette analogie. Pour faire comprendre la circulation de l’oxygène dans le corps, il utilise dès 1934 la Métaphore du Tramway, qui le rendra célèbre auprès du grand public :

« Dans le corps, l’oxygène grimpe dans les globules comme vous et moi dans les tramways. Le cœur propulse ensuite tout cela à un rythme d’horloger. Et les molécules d’oxygène descendent au fur et à mesure du parcours, dans tous les organes. Vous voyez, c’est pas sorcier ! C’est pas la peine d’avoir le prix Nobel pour comprendre cela ! »

Corneille Jean-François Heymans, entretien dans Le Vingtième Siècle, 6 mai 1934

C’est peut-être encore l’image biologique de l’anticorps qui éclaire son rôle. Car s’il n’est pas dangereux pour les habitants de la Cité, il incarne sa résistance sourde et parfois explosive face aux incursions extérieures. Et quand la mort fauche ce Bugti, qu’on croirait tout droit sorti de La Pierre de Lune de Collins, c’est comme si toute la Cité l’avait attaqué. C’est comme si le véhicule roulant avait agi en anticorps, voulant contrer là un virus exotique s’étant introduit dans l’organisme non-préparé.

Il incarne la vitalité de la Cité. Nul étonnement donc à ce que Huysmans, avec sa verve chantournée, lui dresse ce panégyrique :

« Ô rail de fer, sur toi glisse le wagon. Sur ta rigole béante, flotte le monstre de métal qui te lustre sans cesse, faisant crisser tes courbes et gémir tes rétives arêtes. Tu guides ses mouvements audacieux et le laisses te parcourir, abandonnant une traînée d’étincelles sur son passage. Et chacun de ses passagers assiste à ce tendre ballet, où tu joues la musique tandis que le wagon ingambe va son train, dominant de toute sa superbe les voitures qui le laissent passer, jalouses et craintives. »

Joris-Karl Huysmans, « En route, en chemin de fer » [1905], dans Écrits sur l’art

Mais en fait le tramway cache un élément plus essentiel et plus présent encore : le rail. Cette rigole de fer qui conduit les wagons et bien d’autres choses encore : les vélos, les cartes, les pans de mur… Le rail est omniprésent dans les Cités obscures, et pas seulement sur les avenues pour guider les locomotives. Il oriente le convoi ; il fixe le cap et la route.

Les rails permettent des déplacements d’individus mais aussi des déménagements du réel. Ils organisent une valse des mouvements. Ils créent un fin réseau des reconfigurations possibles. Le rail est un guide : il permet, s’il est suivi, d’arriver quelque part. C’est aussi un carcan : il interdit toute possibilité d’aller voir ailleurs, de suivre d’autres lignes de fuite (dirait Deleuze). Le réel est une nappe que les rails viennent strier. Se dessine ainsi une toile épidermique qui réglemente les flux et les dispositions. Il redouble ainsi le réseau des chemins (routes et rues) qui est peut-être moins stable. À Samaris ou à Mylos, dans les centres de Cartographie ou à Taxandria, la réalité familière peut se remodeler en quelques mois : la toile du rail, elle, persiste et continue d’indiquer les anciennes circulations. Le rail est une trace permanente d’un dispositif d’agencements perdus, telle une scarification indélébile.

Il dessine sur la peau du monde et des villes, un tatouage qui persiste même quand le réel tout autour semble avoir été ravagé pas des cataclysmes (Souvenirs de l’éternel présent) ou remodelé par des puissances (Les Murailles de Samaris).

Excursus sur la surface. Rail et tram’ restent en surface, comme la Ville elle-même. C’est là une spécificité des Cités obscures. Dans le Métropolis de Fritz Lang (1927), c’est dans le sens vertical que la ville est coupée en deux : la ville basse est souterraine, abritant les pauvres qui manigancent une révolution tandis que les classes dirigeantes vivent tranquilles à l’air libre et verdoyant. Dans les projets urbanistiques d’Urbicande, la ville pauvre, en retard, qui n’a pas encore été rebâtie selon les normes hygiénistes et ordonnatrices de l’urbatecte Robick, est au Nord, mais à ciel ouvert. C’est que les régions souterraines ne sont pas à proprement parler habitables. Elles sont des terrae incognitae, sièges d’événements ténébreux et dépôts d’objets occultes, comme chez Lovecraft (1890-1937) : on y trouve ce qui y gît depuis des temps immémoriaux et on en ressort totalement chamboulé.

Dans les airs : Les zeppelins et les biplans

« Le premier vol d’un zeppelin intervient le 2 juillet 1900. (…) L’entreprise LZ (Luftschiffbau Zeppelin) est prospère jusqu’aux années 1930 (…). En tout, [elle] produisit cent dix-neuf appareils jusqu’en 1938. »

Wikipedia, « Zeppelin », Novembre 2014

À la route du rail répondent les voies de l’air. Et c’est le gazeux qui en fournit la forme archétypale, avec les zeppelins et autres dirigeables. Ces paquebots des airs, que l’on peut encore dénombrer à la fin des années 1930, sont les « rois des véhicules » (La Route d’Armilia). Ils sont à la fois lents, rares, énormes et de faible capacité. Ils projettent une ombre souveraine sur les régions qu’ils zèbrent tandis qu’ils installent une sorte de rythme indolent (c’est-à-dire sans douleur) chez les passagers qu’ils convoient. Ils ont, sur nos avions modernes, la grande qualité de voler bas et lentement, de sorte qu’ils offrent à qui les choisit une vision en surplomb d’un paysage et d’un parcours. À mi-chemin entre la carte et le territoire, le paysage qui défile ressemble à une maquette, objet devenu désuet et pourtant si poétique – quant au parcours, il doit s’entendre comme la visualisation des horizons et des directions. Et ce n’est plus la destination qui compte, c’est le voyage… Quel choc à nos oreilles d’hommes pressés et de touristes affairés ! Le voyage en zeppelin est plus qu’une croisière, c’est une expérience. Il permet le survol. Il donne la vision du cartographe à ceci près que, changement d’échelle oblige, le territoire est sa propre carte. Il transforme chaque passager en géographe d’une contrée qu’il habite mais qu’il n’aperçoit jamais.

À ses côtés, le biplan fait office de nain surexcité. Privilégié par les explorateurs et les baroudeurs de tout poil, il naît au tout début des années 1900. Il est fragile, voire chétif, comparé à son énorme camarade – mais rapide et agile. Les gens de pouvoir et les enfants voyagent en zeppelin, les jeunes gens plein de fougue courent l’aventure sur les biplans. Il ne faudrait pas voir ici une dichotomie marxisante entre les bourgeois d’un côté et les pauvres de l’autre. Les pauvres ne voyagent pas, et le zeppelin est plus un lieu de quiétude et de contemplation que celui du luxe et du confort. La césure doit plutôt faire sentir une démarcation entre les voies connues, ouvertes, préalablement identifiées – et les défrichements, hors des sentiers battus et sans finalité clairement définie. Et monter dans un biplan, c’est partir à l’aventure.

« Le courrier n’attend pas. Le courrier ne recule pas. Le courrier passera. Vous croyez-vous sur un paquebot ou sur l’un de ces monstrueux machins pleins de gaz ?! L’Aéropostale ne connaît que deux divinités : le courrier et ce bon vieux Breguet XIV. Et maintenant l’Aéropostale, c’est vous ! »

Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit, 1931

Avec le biplan, c’est la destination qui compte, dans la mesure où elle doit être atteinte coûte que coûte – avec le zeppelin, c’est le voyage qui prime parce que sa fin est sûre.

On pourrait convoquer ici la figure du génial Auguste Piccard (1884-1962), concepteur du fameux bathyscaphe en 1945 et explorateur des couches stratosphériques dès 1932 grâce à son ballon gonflable. Il paraît évident que la photographie aérienne prise par Ardan au-dessus de l’Echangeur Universel (L’Écho des Cités) est un décalque de l’exploit de Piccard de 1932. Il parait de même obvie que l’événement de 1945 n’était visiblement pas encore arrivé, puisqu’il ne donne lieu à aucune résurgence dans les Cités obscures, malgré son caractère particulièrement suggestif. Quant au spitfire qui semble être directement transplanté de notre réalité vers celle des Cités obscures, en fait, son premier vol remonte au 6 mars 1936, ce qui nous fournit une confirmation et une précision sur le temps de glaciation des Cités.

Les premières lueurs d’intelligence me sont venues avec l’album L’Archiviste. Je suis tombé sur une édition originale de 1987, un format géant ; et je pus la comparer à l’édition commune de 2000. Des différences notables sautaient aux yeux. Il y avait non seulement de nouvelles planches ajoutées ou retirées au corps de l’album, mais des textes avaient en outre été changés, des paragraphes recomposés, etc. En fait, l’opus se révélait être un collage agençant trois éléments sur la page de gauche – un titre, une vignette montrant l’archiviste, et un texte évoquant une image – et en regard, pleine page, l’image en question. Je m’aperçus alors qu’avec la nouvelle édition, tout avait été retravaillé, travesti, remonté, comme pour masquer une vérité qui affleurait par trop dans l’ancienne. Quelle vérité ?

De l’Art nouveau à l’Art déco – Et retour

« Apparu au début des années 1890, on peut considérer qu’à partir de 1905 l’Art nouveau avait déjà donné le meilleur de lui-même et que son apogée est atteinte. Avant la Première Guerre mondiale, ce mouvement évolua vers un style plus géométrique, caractéristique du mouvement artistique qui prendra la relève : l’Art déco (1920-1940). »

Wikipedia, « Art nouveau », Novembre 2014

D’un point de vue architectural, l’époque évoquée dans les Cités obscures est charnière. Elle correspond moins à un passage, à une révolution, qu’à une maturation interminable. La publication des deux premiers albums pouvait faire croire à l’abandon de l’Art nouveau et l’entrée dans le règne de l’Art déco – mais les choses ne sont pas si simples. Ce serait plutôt un éternel mouvement de balancier entre ces deux pôles, qui s’exprime. Et ces mouvements nous feraient moins passer d’un point à l’autre, qu’ils en mélangeraient inlassablement les ingrédients.

La Maison Cauchie, par exemple, montre un amalgame des deux styles, à la fois pleine d’arabesques et de volutes dans son fronton, et fortement charpentée de lignes verticales et horizontales en son vitrail et son bâti (L’Archiviste). Parce qu’elle accomplit cette hybridation des deux styles, cette Maison Cauchie est presque un blason. Robick, portraituré dans La Fièvre d’Urbicande, est un autre parangon de cette hybridité : il en porte la marque jusque dans sa coiffure, buissonnante d’un côté et raidie de l’autre. Le cube enfin, objet de toutes les interrogations, est la synthèse des deux tendances, lui qui est cette chose aux formes dures et systématiques, qui par ailleurs bourgeonne et se déploie telle une plante.

Flotte une sorte d’indécidabilité architecturale sur le monde des Cités obscures, résultat baroque des palinodies de son démiurge, hésitant entre le passé (dont l’Art nouveau garde les traces) et le futur (en germe dans l’Art déco). Et il ne faudrait pas voir là une approche hésitante ou une dialectique mal assumée – au contraire, il s’agit d’une approche duale, qui consiste à maintenir l’un et l’autre en un dialogue constant.

L’Art nouveau avait prôné un art de l’ornementation et de la joliesse. On sait quelles foudres cela lui attira d’un architecte-théoricien comme Adolf Loos (voir Ornament und Verbrechen, 1908). Mais il n’est qu’un symptôme d’un certain esprit de son temps qui dépasse très largement le cadre architectural. Par exemple, à la même époque, les gens se passionnent pour les merveilles de la nature et surtout des plantes. L’opus majeur de D’Arcy Thomson On Growth and Form est édité pour la première fois en 1917 ; l’Urformen der Kunst de Blossfeldt paraît en 1928 ; les Kunstformen der Natur de Haeckel ne sont pas encore oubliées depuis leur édition précoce en 1904. L’air du temps était alors, n’en déplût à Loos, aux formes végétales, sources de miracles structurels, mathématiques, morphologiques…

« D’un combat de trente années, je suis sorti vainqueur. J’ai libéré l’humanité de l’ornement superflu. “Ornement”, ce fut autrefois le qualificatif pour dire “beau”. C’est aujourd’hui, grâce au travail de toute ma vie, un qualificatif pour dire “d’une valeur inférieure”. » Adolf Loos, préface à Trotzdem, 1930.

L’Art déco viendra remettre de l’ordre dans toutes ces circonvolutions. Dans la tendance Art déco revendiquée par les Cités obscures, il y a un mélange entre l’école américaine pleine de buildings et d’envol, l’école européenne telle que la Charte d’Athènes en fixe les principes en 1933, et ce qu’on appellera l’architecture stalinienne, férue de perspectives à perte de vue et de statues monumentales. Le titanesque sort le grand jeu. Comme si trois facettes trouvaient dans l’Art déco des Cités obscures leur synthèse harmonieuse : la verticalité, le recentrage et l’horizontalité.

- Pour la première, retenons les buildings. Les gratte-ciels fascinent, ils ont toujours fasciné. Le Chrysler Building, inauguré en 1930, puis l’Empire State Building ouvrant ses portes un an plus tard, vont venir imprimer leur marque sur les imaginaires des générations futures. En 1933, le film King Kong allait conférer à ces flèches aériennes une publicité mondiale.

- Pour la deuxième, rappelons l’unité d’habitation, telle que théorisée par Le Corbusier. Sa démarche de rationalisation des habitations et des services est celle que l’on retrouve dans la Cité coupole de Galatograd (L’Écho des Cités), ou dans les logements de fonction du Centre de cartographie (La Frontière invisible).

- Pour la troisième, mentionnons les perspectives infinies, les avenues gigantesques et les statues cyclopéennes. L’architecture stalinienne commence vers 1933 ; les capitales de l’ancienne Union Soviétique en restent défigurées. L’Urbicande rénovée n’y dépareillerait pas, bien plus proche de l’actuelle Tachkent que de Samarcande…

Les démiurges n’ont pas tranché. Ils ont conservé leur vision duale entre Art nouveau et Art déco. Cet entre-deux est une tension. Tension entre le regard rétrospectif et la vision conquérante, tension qui ne doit pas se résoudre mais s’attiser constamment, se vivifier. Le résultat de cette éris est précisément son maintien, non sa résolution. Comme la vie est cet équilibre entre kosmos et khaos, entre ordre et désordre : un « chaosmos » permanent…

« Lorsque Dook Hook-backcrook s’assied à califourchon l’on sourit en coin mais on le hue de pouah en oh s’il se met à ressembler à Hunkett Plunkett ; et c’est du chaosmos dans tout le toutim… »

James Joyce, Finnegans Wake, 1939>

et entre-deux est aussi l’image d’un conflit. Il porte témoignage et en partie actualise une confrontation directe, une opposition franche et sans rémission, abritée par la ville, entre un style floral et un style industriel, c’est-à-dire, plus profondément encore, entre le naturel (die Gewächse) et le construit (die Gemächte).

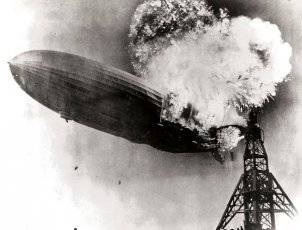

J’ai alors mené le même exercice de comparaison systématique pour l’album L’Écho des Cités. Cette fois, c’était flagrant : entre l’édition de 1993 et celle de 2001, une page entière avait purement et simplement été retirée ! Qu’y avait-il donc à cacher sur cette page ? Des mauvaises blagues ? Non… Cela ne pouvait être que cette image terrifiante : l’incendie d’un dirigeable. L’allusion était transparente : l’illustration renvoyait au terrible accident qui frappa le LZ 129 Hindenburg, le 6 mai 1937, lors de son atterrissage à Lakehurst. Notre datation trouvait là une source de précision fantastique. Mais pourquoi tenait-on à cacher cette date ? À moins que ce ne fut l’accident lui-même qu’on voulût occulter ?

Les verrières et les serres : la flore dans la cité

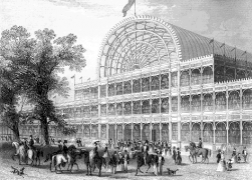

« Le Crystal Palace était un vaste palais d’exposition en fonte et verre d’abord édifié à Hyde Park pour abriter la Great Exhibition de 1851, la première des expositions universelles. Il fut par la suite démonté et reconstruit, sous une forme agrandie, au sud de Londres, dans le quartier qui porte encore son nom. Il brûla en 1936. »

Wikipedia, « Crystal Palace (palais d’expositions) », Novembre 2014

L’époque découvre deux nouvelles techniques : l’acier et le verre. Des monstres de métal translucides s’érigent ; l’idéal de la « transparence » envahit les discours. Paul Scheerbart en a décrit les aspects les plus patents dans Glasarchitektur, dès 1914, un livre qui reste un passage obligé pour comprendre la Weltanschauung d’alors.

Un tel projet architectural est de suite politique (Tchernychevsky et, plus près de nous, Sloterdijk le sentent bien). L’occulté se trouve jeté en pleine lumière ; les gestes privés deviennent des actes semi-publics ; se protéger ne signifie plus s’isoler. À l’intérieur, l’air est doux, chaud et ensoleillé ; on se trouve relier à la rumeur du dehors par les grandes baies vitrées, à la fois écran et fenêtre, véritable interface lénifiante. Les activités qui s’y déroulent ont cette étrange ambivalence de se faire en vase clos et de se laisser voir. L’extime et l’intime s’apprivoisent et s’apparient.

De telles constructions ont des conséquences culturelles. L’architecture de verre est idéalement une architecture ultra-propre, sans empreinte, sans patine, sans âme. C’est du moins l’analyse de Benjamin dans Erfahrung und Armut (1933). En cela, elle serait révélatrice d’un temps qui, se prenant toujours lui-même comme moyen et comme objet d’observation, a perdu sa capacité à évoquer le lointain dans son présent. Et le verre est un acteur de la disparition des traces et des auras…

Dans les Cités obscures, le projet est d’abord anthropique. À preuve, l’omniprésence des verrières qui accompagnent l’édification de serres ou de palais végétaux (proches en cela des serres royales de Laecken, à Bruxelles, construites en 1873). Il s’agit d’organiser le vivre-ensemble de l’homme et de la végétation. La furieuse exubérance de la Nature s’y voit parquée, disciplinée, amadouée. La serre sous verrières semble alors la solution résolvant l’équation que pose Brüsel, à savoir concilier les deux affirmations suivantes : « La ville doit s’ériger en annihilant la Nature et ses miasmes » + « Le citadin a besoin de verdure pour sa santé mentale et physique ». La flore, en bon pharmakon, est à la fois poison et remède. Débridée en dehors des Cités (sous forme de forêts impénétrables), elle se tient ordonnée dans leurs murs ; jusqu’à ce que les choses s’inversent… Car à tout moment, la Nature peut se réveiller et imposer son rythme de cataclysmes (Brüsel), en venant vicier de l’intérieur le bel ordonnancement urbain (La Théorie du grain de sable), ou en explosant soudainement (La Route d’Armilia). Et ces palais de cristal, conçus comme cages et comme vitrines, dédiés à la contenir et à la magnifier, d’éclater sous sa pression soudaine !

« Cependant la grande nature vague s’est glissée dans leur ville, elle s’est infiltrée, partout, dans leurs maisons, dans leurs bureaux, en eux-mêmes. Elle ne bouge pas, elle se tient tranquille, et eux, ils sont en plein dedans, ils la respirent, et ils ne la voient pas, ils s’imaginent qu’elle est dehors, à vingt lieux de la ville. Je la vois, moi, cette nature, je la vois… Je sais que sa soumission est paresse, je sais qu’elle n’a pas de lois : ce qu’ils prennent pour sa constance… Elle n’a que des habitudes et elle peut en changer demain. S’il arrivait quelque chose ? Si tout à coup, elle se mettait à palpiter ? »

Jean-Paul Sartre, La Nausée, 1938

Il y a une absence que l’omniprésence de la végétation fait particulièrement sentir : celle de la faune (Les Portes du possible ne suffit pas à compenser cette carence). La faune a été délaissée au profit de la flore. C’est que cette dernière est une masse compacte, impossible à individualiser, à dénombrer, à sérier, à contenir – quand la première compose toujours un groupe d’individus plus ou moins nombreux, mais identifiables et encerclables. La végétation incarne une puissance colossale et imprévisible. Elle est une force lente mais elle est illimitée. Elle incarne une dynamis proprement inconnaissable (en cela, le cube d’Urbicande est végétal).

Plus mon travail avançait, plus j’avais la conviction que ce projet des Cités obscures ne pouvait pas avoir été mené par l’un de nos contemporains. Il n’aurait pas pu y avoir un tel esprit du temps préservé de toutes les perversions de son futur. Le cycle des Cités obscures devait avoir été, si ce n’est écrit, du moins composé par un artiste d’alors. La date que je cherchais n’était plus le jour d’une glaciation de l’époque mais celui de la création de l’œuvre. Casterman avait sans doute hérité d’un legs d’archives, dans lequel ces précieux documents attendaient. L’éditeur avait pu alors décider de les réunir, et se lancer dans cette entreprise sans précédent. Une entreprise mystificatrice…

« À chaque heure ses plaisirs ! » (Djunov) : lupanar, foire, cirque

« [En France] L’âge d’or des maisons closes se situe sous la IIIe République, comme en témoigne le Guide rose, qui les recensait chaque année : l’édition 1936, vendue sous le manteau, fait état de 700 adresses avec de nombreux commentaires. »

Wikipedia, « Lupanar », Novembre 2014

La forte présence des maisons closes est une particularité étonnante des Cités obscures, tout comme leur variété. Leur clientèle, elle, reste inchangée. Ce commerce n’est pas clandestin ni soumis à quelque opprobre populaire. Les clients sont des notables et des gentlemen ; les tenancières, des commerçantes honnêtes, aptes à exercer un mandat politique ; et les femmes ne paraissent ni maltraitées ni ravalées à un statut d’objet. Tout se passe dans le meilleur des mondes ; il ne faut y voir qu’un échange de bons procédés pour dispenser un loisir de qualité à des gens de goût. C’est aussi un lieu officieux de pouvoirs, car il joue comme un attracteur de notabilités ; et si Sophie Tempel est si à l’aise à l’Hôtel de ville, parmi les politiques, c’est que tous la connaissent déjà pour avoir fréquenté ses multiples officines (La Fièvre d’Urbicande)… La maison close, lieu de jouissances, est aussi un passage ouvert aux pouvoirs.

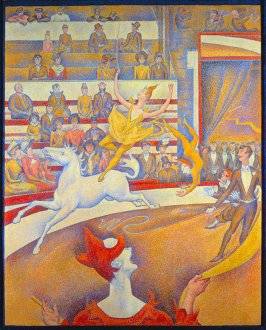

À ce terrain de jeu du mâle adulte, répondent deux homologues destinés au monde de l’enfance : et ce sont la foire et le cirque. Deux modalités différentes pour faire la fête qui, malgré leur proximité, proposent deux tonalités distinctes de plaisir.

« À la Belle Époque, le champ de foire se présente comme un véritable “abrégé du monde”, et les foules, notamment les plus humbles, y découvrent alors les dernières merveilles de la science : elles s’affichent sur les tréteaux des “cabinets de curiosité”, se découvrent au fond des vitrines des musées anatomiques, se déploient le long des toiles peintes des panoramas ou sur les façades des théâtres forains pour le cinéma. »

Wikipedia, « Fête foraine », Novembre 2014

La foire d’abord. C’est un lieu infernal, plein de couleurs, d’odeurs et de bruits assourdissants où les corps en fête viennent se saouler et se rengorger de perceptions inouïes.

« Tournez, tournez, bons chevaux de bois, Tournez cent tours, tournez mille tours, Tournez souvent et tournez toujours, Tournez, tournez au son des hautbois. (…) C’est étonnant comme ça vous soûle D’aller ainsi dans ce cirque bête : Bien dans le ventre et mal dans la tête, Du mal en masse et du bien en foule. »

Paul Verlaine, « Chevaux de bois », dans Romances sans paroles, 1874

On y perd toute notion commune et parfois sa posture même (L’Enfant penchée). Les sens sont invités à une orgie sensorielle, engloutis qu’ils sont sous un véritable maelstrom de sensations inédites ou intensifiées (c’est l’illynx des montagnes russes, identifié par Roger Caillois dans Le Jeu et les hommes, 1958).

Cette dimension dionysiaque de la fête se complète par son pendant apollinien. Et le cirque, plus sage, répond à la foire tempétueuse. Le cirque suggère une approche onirique, féerique, plus subtile. Le sub-til n’est-il pas étymologiquement ce qui est « sous la toile » ? Alors le jeu des ombres sur une toile blanche sera le type même du spectacle subtil plein de charme et de magie : le héros de L’Ombre d’un homme réinventera l’exercice. Ce qui est sous la toile est aussi ce qui est à révéler : le caché, le monstrueux. Et l’on sait comme les cirques ont été le lieu de refuge et d’exploitation des difformités de tout crin. Freaks, de Browning, sort sur nos écrans en 1932 ; la biographie de Joseph Merrick, l’homme éléphant, en 1923. Le monstrueux est bien, par définition, l’objet d’une monstration : c’est un « phénomène ». Dans les Cités obscures, les monstres sont plus merveilleux qu’effrayants, presqu’anodins, en tout cas intégrés au cours normal des Cités.

Des lieux du fantasme, du vertige et du rêve : voilà les trois espaces de délassement dans le monde des Cités obscures.

Mais Peeters & Schuiten existent bel et bien, me direz-vous ? Sans doute deux individus portent bien ce nom dans notre monde et notre époque, mais qui sont-ils vraiment ? Des acteurs peut-être ? Qui les a déjà vus dessiner ou écrire ? Je me souviens les avoir moi-même entendus lors d’une conférence-performance, mais je les avais déjà trouvés fort évasifs. Je comprends mieux maintenant leur malaise… Et pourquoi refuser mes questions sur leur « œuvre » ? Non, plus je décortiquais le monde des Cités obscures, plus j’y voyais la marque d’un génie méconnu de l’entre-deux-guerres et de la plus grande imposture éditoriale de l’histoire de la Bande dessinée. D’ailleurs, qui parlerait pour Armilia, L’Écho des cités ou L’Archiviste de « bande dessinée » ?

L’époque des inventeurs et des magnats

Le monde des Cités obscures est empreint d’une riche anthroponymie. Les gens ont un nom parce qu’ils se sont faits un nom. L’époque était alors tout autre que la nôtre : la puissance individuelle y était affirmée, parce que les faits, les inventions, les découvertes, les coups de force ou les coups de poing y étaient encore associés à des « sommités ». Notre ère, faite de vedettariat à la petite semaine portée aux nues par le système médiatico-politique, a perdu le goût pour les authentiques aventures individuelles.

C’était l’époque des magnats (à la Hearst), des capitaines d’industrie (à la Peugeot), des inventeurs (à la Piccard), des découvreurs (à la Curie), des voyageurs (à la Bernicot), des bâtisseurs (à la Eiffel), des aventuriers (à la Mermoz), des visionnaires (à la Otlet) – de tous ces gens qui portaient leur temps et leur futur entre leurs mains, à travers leur œuvre. « Œuvre » doit s’entendre ici au sens large. Ils façonnaient le monde en forgeant leur œuvre. Il n’y a plus guère que dans l’informatique que de telles choses se passent aujourd’hui, et encore est-ce en ayant perdu toute aura, tout caractère d’émulation ou d’enthousiasme. Ces hommes portaient le destin du monde à travers le leur – et le peuple les regardaient, bouche bée et respectueux. De nos jours, on ne peut que constater la mesquinerie jalouse ou acide du peuple face à des pseudo-personnalités qui veulent d’abord trouver un filon, avant de porter les espoirs de leur temps.

Notons d’ailleurs comme les noms communs que nous venons de ressusciter pour qualifier ces sommités ont perdu leur usage. Comme si la langue, d’elle-même, nous faisait sentir qu’il n’y a plus de magnats (de tycoons, disent si joliment les Anglo-Saxons), d’inventeurs ni de visionnaires.

La corruption même était plus flamboyante, et l’investisseur De Vrouw l’incarne si bien. On voyait grand. On osait grand. Le culot était une hardiesse, quand il n’est aujourd’hui qu’une effronterie, doublée d’une morgue. Il fallait alors faire valoir sa capacité à ne pas garder les pieds sur terre pour échafauder ses chimères ! Aujourd’hui, on prône une saine rationalité pragmatique pour bâtir un business plan…

Ceux-là savaient courir des risques, aussi. Ce sont peut-être les épopées du Norvégien Amundsen, pour conquérir le pôle Sud en 1911, puis le pôle Nord, en dirigeable, en 1926 – qui synthétisent le mieux la folie, la grandeur et les vertus de cette période. Comment ne pas voir dans Armilia, les résonances du périple du « Norge » ? La patrie reconnaissante connaissait le nom de ses grands Hommes, et Raoul Dufy peignait la Fée électricité pour l’Exposition Universelle de 1937. S’exposait là peut-être moins un hymne à cette précieuse et étrange matière électrique, qu’un hommage aux dizaines d’inventeurs qui participèrent de sa découverte, de sa modélisation et de ses premières applications.

C’était la grande époque des records, c’est-à-dire de ce qu’on veut pouvoir rappeler, « recorder », et qu’il faut donc archiver pour se remémorer. Des records majeurs, correspondant à des conquêtes ahurissantes. Un événement a lieu et tout à coup, toute la face de la terre en est changée (comme le parlant qui arrive au cinéma en 1927). Ils ne bricolent pas des objets du quotidien, faits pour augmenter le confort du foyer et du coup recentrant l’homme sur son cocon – ils bâtissent des monuments, des œuvres titanesques, faits pour rassembler les gens, pour créer une aspiration vers la grandeur et le décentrement de chacun. C’est une invite à partager des élans collectifs et non à s’enfermer dans une bulle individuelle.

« Nous sommes encore dans ce temps où nous pouvons suivre avec eux, les hommes qui s’élèvent, et qui ce faisant nous élèvent. Des forces obscures, souterraines, creusent des canaux qui délivreront demain des systèmes d’excitations à domicile. Mais fort heureusement, pendant ce temps, l’homme continue de regarder vers le ciel, avec ceux qui y volent, pour s’emplir de sensations. »

Paul Valéry, « La résistance de l’obliquité », dans Pièces sur l’art, 1931

Les indices sur l’auteur véritable de cette œuvre devaient forcément se trouver dans ces pages trop vite publiées, puis retirées des éditions suivantes. Je revenais encore et toujours à ce dirigeable en feu. Je fis des recherches aux archives du Deutsche Luftschiffahrts-AG, et je retrouvai la liste des passagers disparus dans le drame du Hindenburg. Le nom de Wilfried Fuchs me paraissait vaguement familier. Où avais-je pu l’entendre ?

Je me suis rendu dans sa ville natale de Göppingen, dans l’espoir de compulser l’état civil. Je me rendis compte qu’il était le frère d’Eduard Fuchs, qui est l’une de ses ombres qui errent au-dessus des Cités obscures. Collectionneur, essayiste, intellectuel allemand engagé, éditeur de Daumier et penseur libéral, il se réfugia en France en 1933. Il avait, dit-on, la plus grande collection d’imagiers futuristes de son temps. Il était notamment le dépositaire de toutes les toiles et croquis de son ami défunt Max Slevogt.

Après la disparition de son frère en mai 1937, il sombra dans la dépression jusqu’à sa mort en 1940. Il devait être la clé. C’est alors que je tombais nez à nez avec son portrait qu’en fit Max Slevogt. Comment ne pas reconnaître, quasi traits pour traits, le héros de La Frontière invisible, le jeune De Cremer ? Il devait être l’auteur même !

Je crois que durant ces trois années de 1937 à 1940, il est celui qui a patiemment et solitairement réalisé ces collages à partir de son immense collection d’images, afin de donner forme et figure à ses visions hallucinées et fortement utopiques. Celles d’une Europe différente. Quelques rares lettres qu’il envoya à la femme de Mies von der Rohe, à qui il vouait une passion sans retour, m’ont confirmé cette hypothèse. Il travaillait disait-il à son grand œuvre, qui viendrait fermer la parenthèse de son travail, ouverte en 1901 avec Die Karikatur der europaïschen Volker. Il travaillait d’arrache-pied au premier volume d’une Die Phantasie der europaïschen Volker.

Quant à Peeters & Schuiten, ils ne sont que des êtres de papier, conçus pour le projet éditorial et n’existant qu’à travers sa lecture. Ils sont légendaires. Je veux dire qu’ils sont des leg-endae : des êtres qui doivent être lus.

Vous comprendrez je crois, Monsieur le Président, que dans ces circonstances je ne saurais donner suite à votre commande. Ce que j’ai découvert me semble tellement plus important. En même temps, cette découverte précipite l’arrêt de mon analyse d’une œuvre qui n’est qu’une légende, elle aussi. Je vous remercie de la confiance que vous m’avez témoignée. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes salutations respectueuses.

P.K.